A Question of True Change

진짜 변화에 대한 질문

Across Gangwon — in places like Yeongwol, Inje, Yangyang, and Chuncheon — beauty coexists with quiet decline. Conventional approaches to urban regeneration have lost their meaning through repetition. Jindallae-jang seeks to question what true change means in this context, offering its answer through space itself.

영월, 인제, 양양, 춘천 등 강원 곳곳은 아름다움 속에서 역설적으로 쇠퇴를 겪고 있습니다. 반복되는 도시재생의 시도들은 익숙한 방식 속에 방향을 잃어가고 있습니다. 진달래장은 지금의 인구소멸이라는 시대통 속에서 ‘진짜 변화’가 무엇인지 묻고, 그 답을 공간으로 제안하고자 합니다.

Traces of Time Within the Walls

시간이 남긴 건물의 기억

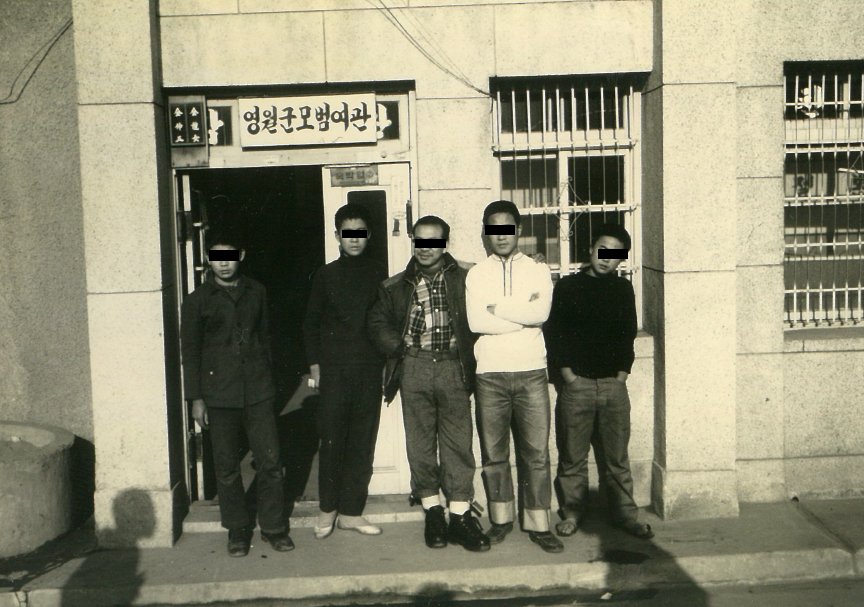

Yeongwol is a city that has witnessed both prosperity and decline.

After the Korean War, Yeongwol thrived as a central hub in southern Gangwon, thanks to its power plant and coal mines. This building, which began as Samsung Inn, has transformed into Jindallaejang, embracing the changes of time. Its walls and floors carry the marks of the city’s rise and fall over the years. Yet, with the decline of industry, the streets quietly lost their luster, leaving only aged traces and memories.This building, once the Samsung Inn and later the Jindallae Clinic, quietly changed its form with the passing of each era. Its walls and floors still carry the texture of time — a silent witness to the city’s shifting fortunes.

한국전쟁 이후 영월은 발전소와 탄광 덕분에 강원 남부의 중심지로 번영했습니다.

삼성여관으로 시작한 이 건물은 진달래장의사로 변모하며 시대의 변화를 품고 있습니다.

도시의 흥망과 함께한 벽과 마루에는 오랜 시간이 고스란히 남아 있습니다.

그러나 산업의 쇠퇴와 함께 거리는 조용히 빛을 잃고, 낡은 흔적과 기억만이 남았습니다.

The Cycle of Time, and the Space That Lives Again

순환하는 시간, 다시 살아나는 공간

What was once new becomes old, and what endures learns to live again.

한때 새로웠던 것은 낡아가고, 살아남은 것은 다시 살아갈 길을 배운다.

True transformation begins within —

not by changing walls, but by creating together.

진달래장의사

Beginning of Spatial Design

공간디자인 개념 및 배경

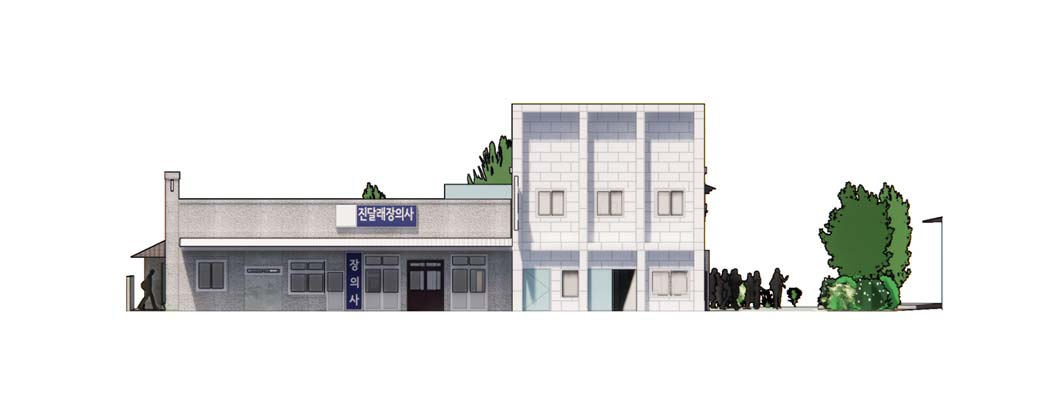

The renovation of Jindallaejang was not a simple act of repair — it was a pursuit of “great change.”

In today’s Korea, where urban centralization continues to accelerate, most regions outside major cities like Seoul face population decline and even the threat of extinction. For years, local communities in rural, coastal, and mountain areas have made countless efforts to attract new residents, yet the reality has proven to be an unstoppable current. As a result, similar attempts are repeated — renovating buildings, constructing new ones, and hoping people will gather — but such physical changes alone are no longer enough.

진달래장을 리뉴얼한 목적은 단순한 보수가 아닌, **‘큰 변화’**였습니다. 도시 집중화가 가속화된 오늘의 대한민국에서 서울을 비롯한 대도시를 제외한 대부분의 지역은 인구 유출과 소멸의 위기를 겪고 있습니다. 농촌, 어촌, 산촌 지역 단체들은 수년간 인구 유입을 위한 다양한 노력을 기울여 왔지만, 현실은 거스를 수 없는 거대한 흐름이 되었고, 결국 비슷한 시도들이 반복되고 있습니다. 건물을 고치고, 새로 짓고, 사람들이 모이기를 바라지만 — 단순한 물리적 변화만으로는 충분하지 않습니다.

출처 : 헬로디디(http://www.hellodd.com)The Shift of Mind, and Architecture

Human history has always been a series of great transformations — what we call revolutions. From the Agricultural and Industrial Revolutions to the Axial Age that began human-centered thought, from the Enlightenment that reclaimed the right to think freely from absolute power and religion, to the Internet Revolution that connected our collective consciousness — each marked by a profound shift of mind.

Among them, the Renaissance was the defining moment when humanity turned away from divine dependence and began to look inward — to see itself. Artists stood at the forefront, expressing the depths of human emotion and sparking a new era. Supported by the Medici family, who opened the knowledge of the nobles to citizens and scholars through the Laurentian Library, they made possible the democratization of knowledge — creating a shared space where art and society could think, record, and evolve together.

정신의 전환, 그리고 건축

인류사는 언제나 ‘혁명’이라 불린 큰 변화의 연속이었습니다. 농업혁명과 산업혁명 같은 기술적 진보, 인간 중심의 사유가 시작된 ‘축의 시대’, 절대 권력과 종교로부터 ‘생각할 권리’를 되찾은 계몽주의, 그리고 우리의 의식이 연결된 인터넷 혁명까지 — 이 모든 변화의 본질에는 **‘정신적 전환’**이 자리하고 있습니다.

그중에서도 르네상스는 인류가 신에 의존하던 시대를 넘어 ‘인간 스스로’를 바라보기 시작한 결정적인 순간이었습니다. 예술가들은 그 중심에서 인간의 내면과 감정을 표현하며 새로운 시대의 도화선이 되었고, 그들의 시도를 지지하고 후원한 메디치 가문은 귀족의 지식을 시민과 학자들에게 개방함으로써, 로렌치아나 도서관을 통해 지식의 민주화를 실현했습니다. 그들은 예술가와 사회가 함께 사유를 나누고 기록할 수 있는 **‘공유의 장’**을 만든 셈입니다.

A Space for Coexistence and Creativity

공존과 창조의 장

The renovation of Jindallaejang was not a matter of simple maintenance, but a pursuit to create a space that embodies transformation.

Just as human activity has always been the driving force of change, architecture serves as a vessel for that energy.

The transformation now unfolding in Gangwon goes beyond mere survival—it represents a search for ways of coexistence.

This project began with a profound exploration of how such a philosophy could be expressed through space.

진달래장의사의 ‘진달래장’으로의 리뉴얼은 단순한 보수가 아니라 ‘큰 변화’를 담는 공간을 만드는 과정이었습니다.

인간의 활동이 늘 변화의 원동력이 되어왔듯, 건축 또한 그 에너지를 담는 그릇입니다.

강원도가 지금 겪고 있는 변화는 개인의 생존을 넘어 함께 살아가는 방식, 즉 공존의 형태를 모색하는 과정입니다.

이 프로젝트는 그러한 철학을 공간에 어떻게 담을 수 있을지에 대한 깊은 고민에서 출발했습니다.

Curator Choi

“Rather than focusing on how it would look, we thought about what the space should hold. Just as Renaissance spaces embraced the ideas of artists and thinkers, we hoped Jindallaejang would become a place to reflect on the changes brought by our time.”

“공간을 예쁘게 만드는 것보다 무엇을 담을지가 더 중요했습니다. 르네상스 시대의 공간이 예술가와 사상가의 생각을 품고 나누는 역할을 했듯, 진달래장은 지금의 흐름이 가져오는 변화를 함께 고민할 수 있는 장이 되길 바랐습니다.”

Three Layers of Space

The program was organized around three spatial layers.

First, spaces for artists—studios, galleries, and living quarters designed as platforms for creative energy to emerge.

Second, spaces for contemplation and sharing—exhibition rooms and libraries that record artistic thought and open it to the public.

Third, spaces for engagement and participation—cafés, performance halls, and multipurpose rooms where citizens and visitors can naturally gather and experience.

Together, these elements formed a modern reinterpretation of the Renaissance role of space.

세 가지 공간의 층위

프로그램은 세 가지 방향으로 구성되었습니다.

첫째, 예술가를 위한 공간으로 작업실, 갤러리, 그리고 거주 공간을 계획해 창조적 에너지가 발현될 수 있는 무대를 마련했습니다.

둘째, 사유와 공유의 공간으로 전시실과 도서관을 배치하여 예술과 생각을 기록하고 대중과 나누는 장을 만들었습니다.

셋째, 방문과 참여의 공간으로 카페, 공연장, 다목적 홀을 구성해 시민과 방문객이 자연스럽게 유입되고 경험할 수 있는 열린 구조를 형성했습니다.

이 모든 구성은 르네상스 시대의 공간 역할을 현대적으로 재현하려는 시도였습니다.

A Platform for Coexistence and Creativity

Ultimately, Jindallaejang is not just a building—it is a platform for coexistence and creativity.

It serves as a laboratory of free artistic experimentation,

and, like the Laurentian Library, functions as an archive that preserves and shares the stories of artists and their time.

Within this space, art, thought, and human connection are revived—

and that is the message we hoped to convey through Jindallaejang.

결국 진달래장은 단순한 건축물이 아니라 공존과 창조의 장입니다. 예술가들이 자유로운 시도와 감정을 숨 쉬게 하는 실험의 공간이자, 로렌치아나 도서관처럼 예술가와 시대의 이야기를 기록하고 공유하는 아카이브로 기능하도록 계획되었습니다. 그 안에서 예술과 사유, 그리고 사람과 사람의 관계가 다시 살아나는 것 — 그것이 저희가 진달래장을 통해 전하고자 한 메시지입니다.

Layers of Thought and Time

I believe the exterior of architecture only needs to be a vessel for moments of change.

What truly matters is what it contains within — the layers of thought and time it accumulates.

This space now holds a story of coexistence,but one day, it may evolve toward survival or another idea, as new hues of contemplation slowly build upon its walls.

사유의 색이 켜켜이 쌓이기를

건축의 외형은 그 변화의 순간을 담는 그릇이면 충분하다고 생각합니다.

진정 중요한 것은 그 안에 무엇이 담기고, 어떤 생각의 층이 쌓이는가입니다. 지금 이 공간은 ‘공존’의 이야기를 품고 있지만, 언젠가는 ‘생존’, 혹은 또 다른 키워드로 변화하며 새로운 색의 사유가 켜켜이 쌓여가기를 바랍니다.